La médiation animale

Un peu d’histoire …

C’est au XVIIIe siècle que l’on trouve les premières prémices de l’animal thérapeute. Après avoir été outré des conditions de vie des malades mentaux dans un asile d’aliénés de la ville d’York dans le nord de l’Angleterre, l’anglais William Tuke, philanthrope et humaniste, a fondé l’institut York Retreat en 1796. Il a utilisé une approche faite des concepts moraux de bonté et de considération et a confié des lapins et des volailles aux personnes atteintes de troubles mentaux.

En 1950, le psychiatre américain Boris Levinson a révélé le rôle de déclencheur social que peuvent jouer les animaux envers l’homme. Selon lui, les animaux sont particulièrement utiles aux personnes qui atteignent des stades plus fragiles de leur vie (perte d’autonomie, vieillissement, maladie, isolement, solitude, dépression).

En 1964, il a réussi à créer le contact avec un enfant présentant des troubles mentaux grâce à la présence de son chien. Il a alors développé la théorie de la Pet Oriented Child Psychotherapy appelée communément « zoothérapie ».

Quelques années plus tard, en 1977, Samuel et Elisabeth Corson ont mené une étude sur 50 patients hospitalisés. Ils ont introduit des chiens dans les chambres des malades et constaté que les animaux avaient agi comme un déclencheur social, forgeant un lien positif entre les patients et le personnel de l’hôpital. Les patients ont en outre développé un aspect renforcé d’indépendance et de confiance en soi.

En 2003, la zoothérapie fait son apparition en France, amené du Québec par François Beiger, éthologue canin et créateur de l’Institut Français de Zoothérapie.

En France, l’usage du terme Zoothérapie est controversé. En effet la notion de thérapie est réservée aux professionnel·les de santé. C’est ainsi qu’il a été choisi de mettre en avant la notion de médiation par l’animal, d’intervenant·e en médiation animale et d’activité associant l’animal (AAA).

Cette dernière se déclinant en AAA-E (éducatif), AAA-S (sociale), AAA-R (recherches) et AAA-T (thérapeutique).

En 2010, le neurologue Didier Vernay, présente, avec l’aide de l’association Licorne et phénix, au congrès de l’IAHIO (Association Internationale des Organisationsd’interaction homme-animal) à Stockholm un document dotant aujourd’hui la France d’une référence dans l’activité associant l’animal.

Qu’est-ce que c’est « la mediation animale » ?

La médiation animale est une relation d’aide à visée sociale, éducative et thérapeutique. Elle permet un souffle, du bien-être et du réconfort.

L’IMA s’appuie sur des fondamentaux comme la « théorie de l’attachement » de John Bowlby qui considérait que l’attachement est un système motivationnel.

Ou encore les « cinq compétences-socles » de Hubert Montagner pour qui les animaux ont développé des capacités à stimuler et libérer des émotions, capacités proches des compétences-socles de la vie relationnelle chez l’humain (l’attention visuelle soutenue, l’élan à l’interaction, les comportements affiliatifs, l’organisation structurée et ciblée du geste, les comportements imitatifs ou en miroir).

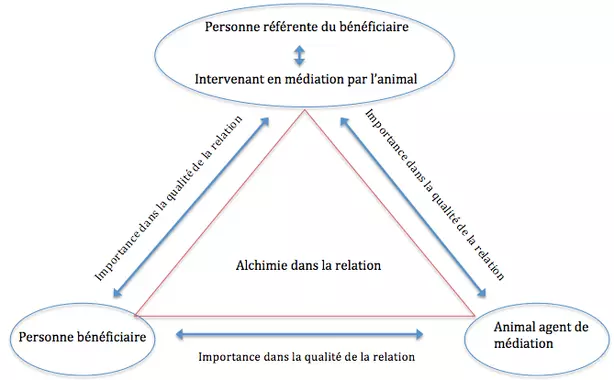

Elle s’axe sur une triangulation en réciprocité : binome référent et IMA, un animal spécifiquement éduqué et le·la bénéficiaire.

La relation triadique : source véronique Servais

Le rôle du référent :

Le référent est un allié précieux dans l’Activité Associant l’Animal et pour l’Intervenant en Médiation Animal. Par sa présence, il permet un socle sécurisant au·x bénéficiaire·s. Il peut veiller à sa sécurité affective car il connaît son vécu et son état émotionnel du jour ; il peut également veiller à sa sécurité physique car il saura comment intervenir de façon appropriée en cas de perte de contrôle de soi d’un bénéficiaire.

Le référent et l’IMA vont évaluer les besoins en collaboration, poser le projet et les objectifs (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels). Ils vont également remplir des grilles d’observations à chaque fin de séance et rédiger des compte-rendus et/ou bilans d’étape d’activité. Ils pourront alors prolonger l’accompagnement ou établir un nouvel objectif. Ce dernier pourra se faire en milieu ou fin de programme afin de le faire évoluer

La relation établie entre l’animal et le bénéficiaire offre un socle propice à différentes actions.

L’IMA a une relation préexistante avec son animal, le référent a une relation de confiance avec le bénéficiaire.

La relation à établir entre l’animal et le bénéficiaire représente le socle d’intervention.

« L’IMA tend a accompagner les bénéficiaires à développer leurs capacités émotionnelles, affectives, cognitives et sociales. »

Pour cela l’IMA s’appuie sur différents concepts dans la rencontre et la prise en charge du·des bénéficiaire·s :

– VAKOG, la prise en compte des particularités sensorielles (visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives)

– Le respect des sphères proxémiques (zone publique, sociale, personnelle et intime)

– La stimulation BASALE, l’ensemble vibratoire (l’ouïe), vestibulaire (vision) et somatique (goût et odeur).

– L’humanitude, qui consiste en l’adaptation du soignant au patient dans une philosophie du lien, du soutien et de l’accompagnement. La personne est considérée comme autonome de vie et est donc en capacité de faire ses propres choix.

– L’écoute réflexive, rester dans une posture d’écoute dans un but de comprendre le point de vue de l’autre, lui renvoyer ce que vous avez compris. Cette écoute est entièrement tournée vers l’autre afin de faire redescendre colères et tensions et de bâtir une relation de confiance.

– Le renforcement positif (prompt, positif, précis à chaque petit progrès), l’objectif étant de permettre la valorisation, l’augmentation de l’estime de soi, de favoriser les apprentissages et le dépassement de soi. Il soutient un état émotionnel positif.

– La méthode FFSSS afin de valoriser les échanges verbaux, réfléchir au Fond (le message à passer), à la Forme (la façon dont on enveloppe le message), aux Sentiments (nommer son propre sentiment), Suggérer (l’action doit venir de l’autre), la Solution (à choix fermé ou ouvert).

les Activités Associant l’ Animal (AAA) :

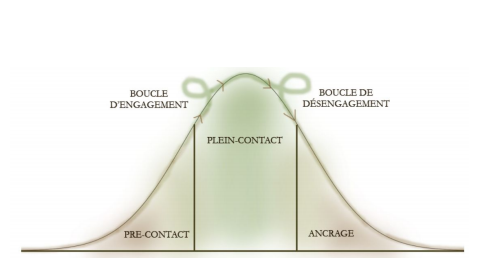

Chaque activité associant l’animal est organisée via ce schéma du cycle du contact.

Le pré-contact : contient l’annonce de l’atelier proposé, des consignes de sécurité et la proposition d’une météo émotionnelle du jour ;

L’engagement : c’est le « allez vers », la présentation des animaux, la mise en relation ;

Le plein contact : correspond au moment où peut se créer entre le bénéficiaire et l’animal un véritable sas de bien-être ;

Le désengagement : annonce la fin de séance, fin de relation, et la séparation physique avec les animaux ;

L’ancrage : consiste à ancrer un vécu positif via un court jeu (mémory, photos, émoticônes…).

Les étapes depuis l’engagement jusqu’au désengagement peuvent se répéter au cours d’un même cycle d’AAA, lorsqu’on change d’animal, d’activité ou de lieu par exemple.

Bibliographie

Ethologie

- La dernière étreinte, Frans Waal

- Ethologie animale et humaine, Communication et comportement, Jacques Golberg

- La science [humaine] des chiens, Véronique Servais

mediation animale

- L’enfant et la médiation animale, François Beiger

- Autisme et zoothérapie, François Beiger

- La zoothérapie auprès des personnes agées, François Beiger

- Thérapie avec les animaux, Victoria Herrmani

- L’animal à l’âme, Sandrine Willems

outils pedagogiques

- Animal assisted therapy, Merthode CTAC, Francecs Ristol & Eve Domenec

- Médiation animale à tous âges de la vie (Etudes de cas), Anna Rita Galiano

- 100 Activités d’éveil Montessori, Eve Herrmani

- Les mots sont des fenêtres (ou bien se sont des murs) marshall B.Rosenberg

- La methode ESPERE jacques salomé

- le cerveau de votre enfant, Dr Daniel J.Siegle et Tina Payne Bryson

psychotherapie

- Relation d’aide et psychothérapie, Rogers Carl

- Attachement et perte (en 3 volumes), John Bowlby

- Piaget ou l’intelligence en marche, Jacques Montangero & Danielle Maurice-Naville

romans

- Ma vie d’autiste, Temple Grandin & Gunilla Gerland

- Je suis né un jour bleu, Daniel Tammet